「このマンががすごい! 2023」オトコ編で一位になった「光が死んだ夏」を二巻まで読んだので、その感想。(ネタバレ注意)

二巻まで読んだ感想は、「ホラーではなく恋愛モノだな」というものだ。

最近読んだものの中では「大蛇に嫁いだ娘」に似ている。

主人公のヨシキにとっては、光(に擬態しているもの)よりも村のほうが「異世界」であり怪物だった。

「村」はどこに行っても自然音がうるさく、思考を邪魔する。道に咲いているひまわりは不気味で、今にも動いてヨシキを食べそうに見える。

(引用元:「光が死んだ夏」1巻 モクモクれん ㈱KADOKAWA)

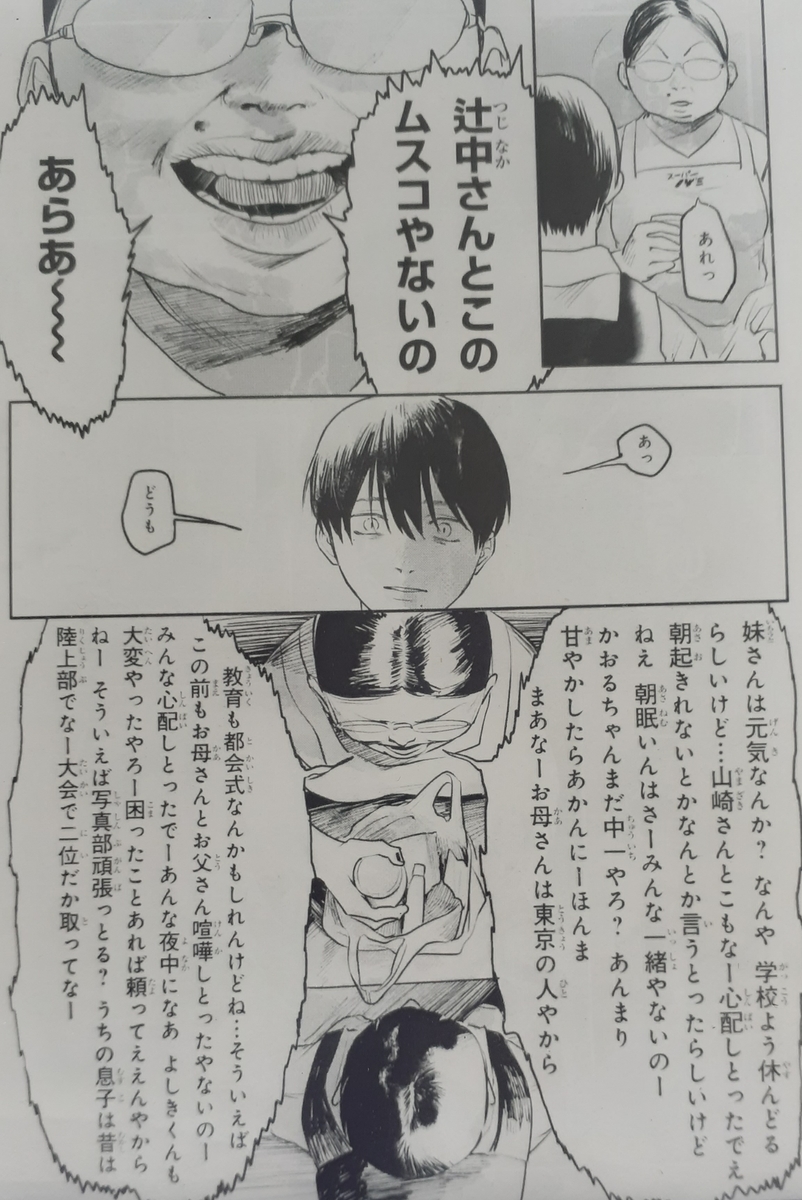

村の人たちは、ヨシキにとっては「理解不能で不可解、意思の疎通が難しいもの=怪物」である。

(引用元:「光が死んだ夏」1巻 モクモクれん ㈱KADOKAWA)

(引用元:「光が死んだ夏」1巻 モクモクれん ㈱KADOKAWA)

ヨシキは自分にとって異世界である村に馴染むことが出来ず、子供のころから「家から出たい」「都会に行きたい」と言っていた。

そんなヨシキに光は、

田舎はクソでもおれんちに居る間は、楽しいやんな。

都会に行きたくなったら、おれんとこ来たらええ!

(引用元:「光が死んだ夏」2巻 モクモクれん ㈱KADOKAWA)

と言う。

ヨシキにとっては、ずっと

「村」=「よくわからない異界」

「都会」=「ヒカル」=「自分が生きることが出来る世界」だった。

この構図を把握することは凄く重要ではないかと思う。この構図は、ホラーではなく恋愛モノの構図だからだ。

光の体の中に手を入れた時、ヨシキは「気持ちいい」と感じる。

絶対にあかんはずなのに、なんで『気持ちいい』んや。

(引用元:「光が死んだ夏」2巻 モクモクれん ㈱KADOKAWA)

ヨシキはこの時、自分以外の認識(常識)に従い、「絶対あかん」と感じ、光のことを止めた。

だがヨシキにとって、ずっと光のそばのみが自分が生きることが出来る世界(=村の外=都会)だったのだ。だから光(取り込んだノウヌキ)の中が気持ちいいと感じるのは当たり前だ。

ヨシキが「気持ちいい」と感じたことによって、ヨシキの中ではすべての理屈を超越して、光と「光に擬態したもの」は同一性を持つものになる。

外の世界(他人)の理屈による、「目の前のモノは光の姿をしているが光ではない」という事実は、ヨシキにとっては意味がなくなるのだ。

体の中に手を入れることを「気持ちいい」と感じる描写を始めとして、光とヨシキの関係は明らかに同性愛的な部分がある。

しかし村では、それは「病気」と言われるものだ。

周りの人間(村人)は、光のことがおかしいと言い続ける。もっと言うなら「光はおかしなもの」という認識によって構成されているこの物語自体が、二人の関係にとっての大きな障害になっている。

光が「ノウヌキ様」であること、この話がホラーテイストであることは、惹かれ合う二人を引き裂くための障害なのだ。

「二人を引き裂く障害として機能しているホラー要素」を取り除いて話を読むと、二人の関係を邪魔しようとする村の言い分(障害)を受け入れそうになるヨシキを、光が何とか取り戻そう、二人の関係を守ろうとしていることが見て取れる。

(引用元:「光が死んだ夏」2巻 モクモクれん ㈱KADOKAWA)

ヨシキが異物である「村」(外の認識)と同化しそうになった時、光の呼びかけによって引き留められている。

ヨシキ視点では、ノウヌキ様である光よりも村人のほうが恐ろしいもの見える。自分の家庭の話に踏み込んで話をまくしたてるレジの小母さんには違和感しかなく、光の中に手を入れると「気持ちいい」。

ホラーは「自分にとっての不可解なものと遭遇し、自分が壊される話」だ。

この話はガワがホラーテイストだが、ヨシキと光の関係性では「気持ちいい感覚」(心地良さ)が機能している。

ものすごく平たく言えば「気持ち悪い」(異化)がホラーであり、「気持ちいい」(同化)は恋愛なのだ。

恋愛モノはキャラとキャラの関係性が自分の好みかどうかが、話の面白さを大きく作用する。自分はBLはほぼ興味がないうえに、ヨシキも光もさほど好みではないので、話に余り興味が持てなかった。

だがそれでも、この話はハマる人はかなりハマるだろうなと想像がつく。

体の中に手を突っ込んで「気持ちいい」と感じることに背徳感を感じるシーンは、好みのキャラ同士だったらたまらんかった。

二巻まではそんな感想を持ったが、読み続けたらホラー展開(ヨシキが光を理解できない部分が大きくなったり、光がヨシキを裏切ったりなど、ヨシキにとって光が『気持ち悪いもの』)になるかもしれない。