南波あつこの「青夏-Ao Natsu-」全8巻を読んだ。

高校一年生の理緒が、夏休みに祖母のいる田舎に行き、そこで地元の高校生・吟蔵に出会う。ひと夏の恋の話。

*以下ネタバレあり。

地方の描写と夏の描写がすごくよかった。

東京育ちの主人公・理緒の視点だと、自然がどれだけ新鮮できらきらしているかということが納得できる。それがそのまま吟蔵への恋心に反映しているのがわかるので、ベタな筋でもすんなり話に溶け込める。

一方で東京からきた理緒には美しい自然の宝庫で、親密で楽しい人間関係も、地元で生きる吟蔵たちにとっては、見慣れた退屈なものだったり、時に重いしがらみになることも伝わってくる。

かといって、それが深刻な事態を招くわけでもなく、出てくる人はみんないい人だ。

読んでいると、自然の中で流れる風にあたりながら、きらきらした川面を見ているみたいなさわやかな気持ちになれる。

「青夏」には、万里香というライバルキャラが出てくる。

吟蔵の幼馴染で、吟蔵と同じく地元の商店の跡継ぎになることを期待されている。その流れで、周りの大人たちはふざけて「婚約者」と言っている。

明るく面倒見がよく大人受けも良く地元が大好きで、美人でスタイルも抜群。

主人公の理緒よりも、吟蔵の遥かに近くいて吟蔵をよく知っている。

万里香は登場時は、吟蔵のことをどう思っているのかよくわからない。「婚約者」というのも、「周りの大人が勝手にそう言っているだけ」と受け流している。東京から来て、吟蔵が気になっている理緒に意地悪をしたりもしない。むしろ快く受け入れる。

「主人公が勝手に意識してしまう系ライバル(とは言わないが)キャラか?」と思っていた。

と油断していると、突然、万里香はぶちかます。

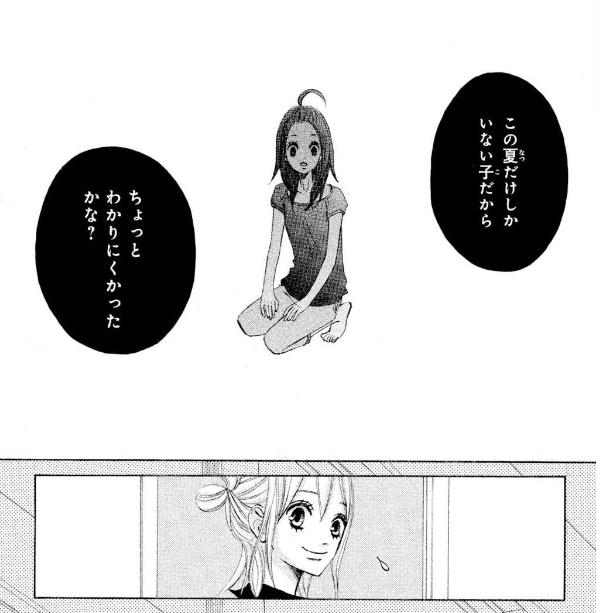

「ダメだよ、理緒ちゃん、吟蔵を困らせたら」

「理緒ちゃんは東京の子だし、この夏だけしかいない子だから、ちょっとわかりにくかったかな?」

(引用元:「青夏 Ao-Natsu」2巻 南波あつこ 講談社)

「吟蔵のことは私のほうがわかっているから。というより理緒ちゃんにはわからないよね」という前提の放たれたこの言葉を見た瞬間から、万里香から目が離せなくなった。

この時点では万里香が吟蔵をどう思っているかはわからないが(恋愛ではなく、単純に身内意識の可能性もある)少なくとも吟蔵に対してある種の縄張り意識(管理思考)は持っており、こういう牽制をしてくるのが面白い。

実際に幼馴染で環境を共有している万里香のほうが吟蔵のことを分かっているのは間違いないが、いや間違いないからこそ第三者的にどうかは関係なく、理緒にとって万里香は「嫌な人」になってしまうのだ。

これを見て思い出したのは「イマジン」の貴子だ。

主人公・有羽の恋人・田中の元彼女で、家族ぐるみの付き合いがある幼馴染だ。

有羽は貴子の「わたしのほうが田中を知っています」という態度に、いわく言い難い苛立ちを覚える。「貴子のほうが田中を知っている」のは事実であるため、苛立ちの矛先が「見るからに嫌な人、自信たっぷりで」のように言いがかりとしか言いようがない方向にいくしかないところがリアルだ。

対して貴子のほうも有羽を「自分がなくてつまらない子」と思っている。

理緒は万里香個人に対しては、そこまでモヤモヤは抱えない。この後も万里香と特にこだわりなく付き合い、万里香も「ごめんね、理緒ちゃんは『わかってない』みたいなことを言っちゃって」と謝る。

実際、理緒本人が認めている通り、理緒は「その土地で生まれ育った」ということがどういうことなのか実感はできないし「わかっていない」。理緒の性格からしてそう考えていることも見越して、このシーンの会話の流れと考えるのは、自分の見方が歪んでいるのか。

万里香は結局は吟蔵のことを好きだに最後に認める。

これは「上湖に生きることを踏まえた好き」に見える。「上湖という今まで生きてきて、これからもここで生きていくと決めた環境」と恋愛感情が分離しがたいというのは、恋愛系の少女漫画の設定としては面白いなと思う。

この点は吟蔵も同じで、「上湖もそこに住むみんなも万里香も大好きだからこそ、今まで自分が東京に行きたい、という気持ちをうやむやにして、色々な物ごとをはっきりさせなかった」ことを告白する。

そういう意味では吟蔵と万里香は、すごくよく似ている。

同じ環境で生まれ育ったからという以上に、環境と感情が密接に結びついて分離しがたいということがどういうことかわかっているという意味で、理緒よりもこの二人はずっと近い。

吟蔵の理緒に対する気持ちには、多分に自分の中の「東京と未来への渇望」が被っているのでは、という気がする。(万里香の「上湖で生きることを踏まえた好き」が嘘の恋というわけではないように、重ねているからと言って理緒を本当に好きなわけではない、ということではないが)

吟蔵の心が今後どうなるかは、東京と上湖の比重が心の中でどうなるかにかかっている気がする。

土地に対する感情で人に対する気持ちが変わる、というとおかしな気もするが、そこが分離不可能であるところに吟蔵や万里香の特性があるように思う。

「あたし、泳げないの知ってんじゃん!」

「万里香の『設定上』な、『泳げない』」

「『婚約者なんて嘘』って『強がっている』。『それもフリ』」

「だからこそ、ずっとほうっておけなかった」

「俺だって同じ。万里香も、みんなも、上湖も大好きだからこんなに遅くなった」

(引用元:「青夏 Ao-Natsu」8巻 南波あつこ 講談社)

吟蔵は恐ろしいほど、万里香という人間を理解している。

万里香の強がりも、平静さも、がんばりも、その底にある弱さも理解している。理解したうえで、それをそのまま受け入れている。

一方で、理緒のことはほとんど理解できない。(会ったばかりなのだから当たり前だが)だから、理緒に恋をしたのだろう。

まさにそれは吟蔵の中での上湖と東京なのだ。

普通の恋愛漫画だと、主人公・理緒と吟蔵の恋に焦点が当たっているので、「上湖も大事だが、もう気持ちは東京に飛んでいる」という風に描写されることが多い。ライバルである万里香に、ここまで理解を示し、「大好きだ」と言うということもあり得ない。

「青夏」では父親や周囲への遠慮だけではなく、吟蔵自身がどれだけ上湖を大事に思っていたか、自分自身が上湖を好きだったからこそ、東京への憧れの間で葛藤していたのだと強く伝わってくる。万里香も「大好きな上湖」の中に含まれ、恋愛という文脈を超えて切っても切り離せない存在なのだ。

吟蔵に「ただの主人公の恋の相手」以上の、そういう背景の厚みがあるところが良かった。

吟蔵は「まだ自分の未来や力を試していない田中」という風に自分には見える。

田中と貴子は、田中が東京に出ることになり、貴子がそれについていかないことを決意したことをきっかけに(その後、田中が有羽に出会ったこともあり)別れを選んだ。

ただそのあとも、有羽は「自分の心の中に母(美津子)がいつもいるように、田中の心にはいつも貴子がいる」ことに気づく。

結局は田中は有羽と別れ、貴子の下に戻る。

何となくだが、吟蔵と理緒もそうなるのではと思っている。

万里香が言ったように、「あたしが30くらいになってそのときお互い相手がいなかったら、そのときは吟蔵があたしをもらってね」という展開になりそうな気がしてならない。

普通は20歳前後のこういう話は、「まあないだろ」という文脈だからこそ成り立つ戯言だが、この二人の環境や状況だと「未来を確定させるための預言」のように聞こえる。言葉にしておけば、後は自分が動くまでもなく周りの状況が何となくそういう風になっていくからだ。

吟蔵と万里香の最後の会話が、そう思わせる。

理緒と恋愛をしているときとは全然違う、静かな深い理解を示す表情が、たぶん東京での生活が一定程度済んだらこういう風になるのでは、と思わせる。

話の流れから何となくそうなるのでは、と思っているけれど、理緒の母親が言ったとおり「十六の夏は一度きり」で、この先どうなろうとそのときの恋の思い出が消えてしまうことはない。

むしろ成就しないほうが、人生で何度でも思い出す「あの夏の忘れられない思い出」になるのではと思うから、こんな風に考えてしまうのかもしれない。

田中は優柔不断というのは少し酷な気がするが、作内では貴子も含めて女性陣からの評価がズタボロなのが面白い。

![[まとめ買い] 青Ao-Natsu夏 [まとめ買い] 青Ao-Natsu夏](https://m.media-amazon.com/images/I/D1SbyWJJK1S._SL160_.png)