※既刊11巻までの若干のネタバレがあります。未読のかたはご注意ください。

「葬送のフリーレン」のアニメがついに始まった。

第一話を見て(おこがましくて申し訳ないが)「アニメになるならこういう要素を取り入れて欲しい」と思っていた風になっていて嬉しかった。

原作の第一話を読んだ時は読者にも、フリーレンとヒンメルの認識にどれほど落差があるかはわからない。

読者もフリーレンと一緒に思い出を追体験する。その思い出がヒンメルにとってどれほど貴かったかを知ることで、フリーレン(自分)にとってその思い出がどれほど得難いものかを知っていく。

だから原作の第一話は「ヒンメルとフリーレンは、思い出に対して認識に差があること」を中立な視点で客観的に知る造りになっている。

「私、この人のことを知らないし……」と言って泣き出すフリーレンと同じように、読者もヒンメルがどんな人でフリーレンのことをどれほど思っていたかは知らない。

アニメは原作を忠実になぞりながら、視点をヒンメル寄りに変えている。

自分が見ていて印象に残ったのは二か所だ。

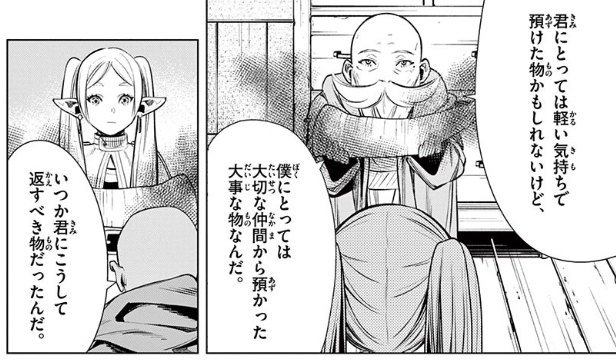

一か所めは、ヒンメルがフリーレンから預かった暗黒竜の角を返すシーン。

原作ではヒンメルは、ずっとフリーレンの目を見て話している。

(引用元:「葬送のフリーレン」1巻 山田鐘人/アベツカサ 小学館)

そのあとに「(ヒンメルはああ言うけど私にとっては)そんなたいそうなものじゃないんだけどな」というフリーレンの認識が語られる。

原作では二人の認識、価値観が等価に語られており、読者にその違いを客観的に伝えるシーンになっている。

対してアニメでは「預けたものかもしれないけれど」まではヒンメルは暗黒竜の角を見ており、10分51秒付近の「僕にとっては」から顔を上げている。

アニメでは、ヒンメルは暗黒竜の角から想起される自分の中の思い出を見ている。

それがどれほどヒンメルの中で大きなものだったかが、このシーンだけで伝わってくる。

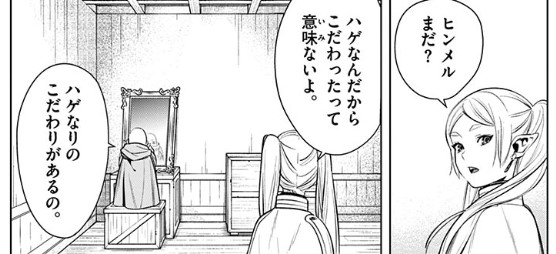

もう一箇所は、出かける直前にフリーレンがヒンメルをせかすシーン。

(引用元:「葬送のフリーレン」1巻 山田鐘人/アベツカサ 小学館)

原作は二人は最初から同じ部屋にいて、フリーレンがヒンメルに声をかけている。

アニメでは部屋で一人で考え事をしているヒンメルの下にフリーレンがやって来る。ヒンメルは、フリーレンが部屋に入ってきたことに気付いたために鏡を見る振りをする。

少し描写を変えたり付け加えたりするだけで、視点が変化しており、それによって文脈が大きく変わっている。

ヒンメルはこういう様子だった(アニメ視点)がフリーレン(原作視点)は気付かなかった、もしくは気にも留めていなかった。

暗黒竜の角を通して思い出を見ているヒンメルに「(私にとっては)そんなたいしたものじゃないのに」と返し、自分の死期を悟り人生に思いを馳せていた時に、「こだわったって意味ないよ」と言っていた。

フリーレンが本来のヒンメルの様子を見落とすのは、フリーレンがヒンメルのことを「何も知らない」からだ。

「仲間のことを知ろうともしなかった」と言われると、一見フリーレンがとても薄情に思える。

話が進むにつれて明らかになるが、フリーレンは表面上は醒めているが、内面は決してそうではない。

ハイターが言うように「優しい子」だし、アイゼンが指摘するように「いい師匠」だ。

何よりヒンメルが「知っている」ように、自分にとって価値がないことでも仲間が喜べばそこに価値を見出だす気持ちを持っている。

(引用元:「葬送のフリーレン」1巻 山田鐘人/アベツカサ 小学館)

では、なぜフリーレンはヒンメルの認識や気持ちを見ないようにしていたのか。

物語開始時点でフリーレンが人間(ヒンメル)のことを知らないように、読み手はフリーレンにとって「人間を知る」とはどういうことなのかを知らない。

黄金郷のマハト編に出てくる魔族ソリテールは、人間を補食し生き延びるために人間の特徴を研究し、その振る舞いを正確にトレース出来るほど「知っている」

フリーレンは千年以上生きるエルフであり巨大な魔力を持っている、人とはかけ離れた存在だ。

フリーレンの内実は、人よりは魔族に近い。(フリーレン自身は自分にそういう疑いを持っている)

(引用元:「葬送のフリーレン」11巻 山田鐘人/アベツカサ 小学館)

人間同士の場合、「人を知る」ことは、相手に興味を持ち、大切に思うことの端緒になる。

だがフリーレンが人間を知り共生しようとする黄金のマハトに、

「お前が共存を望めば望むほどお前の手で多くの人が殺されていく」

「お前の願い(人との共存)の行き着く先は、人類の全滅だ」

(引用元:「葬送のフリーレン」11巻 山田鐘人/アベツカサ 小学館)

「(お前が人を理解しようとするからこそ)分かり合えない」と言ったように、余りに寿命が違い感覚がかけ離れている種族が人間を知ろうとすることは、(マハトのように直接的ではないにしても)人を傷つけてしまう。

物語が進むにつれて、ヒンメルの思いが徐々に明らかになるように、フリーレンがなぜヒンメル(人間)の思いを無意識のうちに拒絶していたのかも、魔族との対峙を通して明らかになっていく。

それは余りにも感覚が離れている種族が人間(という脆弱な種)を知ろうとする時について回る暴力性だ。

力が強大すぎるために人間に対する関心自体が暴力になる危険を持つのだ。

マハトとグリュック、デンケンとの関係は、フリーレンと仲間たち(ヒンメルやフェルンたち)との関係の変奏である。

フリーレンが「お前(黄金郷のマハト)以外で人間と共存しようとした魔族は、魔王しかない」と語ったように、(恐らく)フリーレンとヒンメルの関係性は魔王と人類の関係性の変奏なのだ。

フリーレンが、魔族たちの「人を知る試み」を否定するたびに、フリーレンがヒンメルたちをなぜ「知ろう」としなかったのか、人同士とはまったく違う「人を知ろうとする試みの重み」が読み手の中でも増していく。

「人間の特徴を知識として知れば知ったことになるのか」

「『知ろうとすること』で相手を傷つけることもあるのではないか」

「『その人のことを知る、知っている』とは一体どういうことなのか」

「葬送のフリーレン」は、日常的に使う「知る」という語感とはまったく違う、「人を知る」とはそもそもどういうことであり、そんなことが本当に可能なのかということを描いている。

ヒンメルはフリーレンのことを本当に「知っていた」から、フリーレンの「知る」を巡る葛藤にも気付いている。

だから生前「自分を知ってくれ」と言わずに、愛情を未来に至るまで捧げるだけで死んだのだ。

フリーレンがマハトに不可能だ、と言ったことをヒンメルは実現したのだ。

フリーレンがヒンメルが死んだ時に、「人間を知ろう」と思ったのはそのためである。

一般的な物語であれば、人とわかり合うことは不可能だという前提を持つ別種族が、交流を通して「共存する夢」を叶えていく。

「葬送のフリーレン」は逆になっている。

フリーレンを「知っていた」ヒンメルが「自分を知って欲しい」と言わずに死んだ、その死がフリーレンに対する深い理解に基づいているからこそ、フリーレンはもっと人を知ろうと決意する。

そして旅の中で、「人を知るとはどういうことか」の別パターンや別角度を描き、そのピースが組合わさることで全体のテーマが語られている。

別のパターンの中で、フリーレンはソリテールのようになっていた可能性もあった。

フェルンとの関係が、デンケンとマハトのような関係になっていた可能性もあった。

たが、ならなかった。

それはヒンメルに出会ったからだ。

いくつもの可能性の中で、フリーレンはヒンメルと出会い「知ってもらった」

そしてヒンメルが「自分のことをわかってくれ」と言わずに死んだことで、どれほど自分が理解されていたかに気付いた。

ヒンメルの生前の思いが深ければ深いほど、それを一切伝えなかったことが、「関心を持つことが暴力性をはらんでいる」ということに葛藤するフリーレンへの理解につながっているのだ。

そういう二人の関係性の全貌が、敵味方問わず様々なキャラとの関わり合いの中で徐々に明らかになっていく。

凄い話である。

「人生のたった百分の一」

(引用元:「葬送のフリーレン」山田鐘人/アベツカサ 小学館)

「葬送のフリーレン」は、人と人の出会いの可能性の奇跡を描いている。

だから淡々とした演出に関わらず(むしろだからこそ)とても心に染みる。

そうアニメを見て改めて感じた。

デンケンは師であるマハトを「知っていた」から、マハトに対抗出来た。

マハトとグリュックはお互いを「知って」いたから、共に生きることが出来た。

マハトが最後までグリュックをあっさり殺すと言うところがまたいい。

最後までそういう存在だったマハトがグリュックの気持を理解していたことに、この話の凄さがある。

(引用元:「葬送のフリーレン」11巻 山田鐘人/アベツカサ 小学館)

いいシーンすぎる。

マハト編、凄く良かった。アニメではそこまでいかないかな。(アニメで見たいぜ)

続き。