最近出版されたアガサ・クリスティーの「ナイルに死す」の新訳の訳者が、黒原敏行だった。

硬質な純文学を訳すことが多い、というイメージだったので、クリスティーを訳すのは意外だった。

黒原訳の「ナイルに死す」かあ。

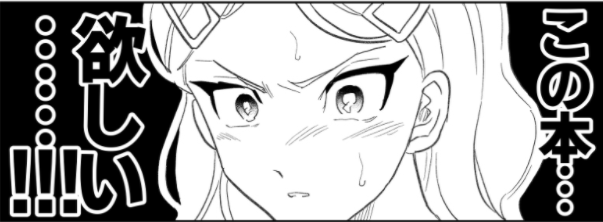

(【同人女③】7年前の本が欲しい - 真田のマンガ - pixivより引用)

*「おけけパワー中島」シリーズの汎用性の高さは異常。

飽きるほど読んでいる「ナイルに死す」だが、黒原訳ならばまた違う側面が見えてくるかもしれない。

「蠅の王」は読み比べて、すごくよかった。

せっかくだから旧訳も買いなおして読み比べて見ようか、と思い立ったとき、別の本を見つけてしまった。

翻訳家たちが翻訳をするにあたって、作品はどう選ぶのか、どんな苦労があるのか、どんな風に仕事をしているのか、作品についてどう思っているのかなどを語った対談集。

「翻訳夜話」の柴田元幸も参加している。(Ⅰには、村上春樹が入っている)

即座に購入して、我慢できず黒原敏行の部分だけ読んでしまった。

分量は21ページくらいで、正直もう少し聞きたいなと思う量だが面白かった。

「翻訳で悩んだときにやること」として、「自分が似ているなあと思う、日本の文学作品に当て込んで考えてみる」というやり方に驚いた。

新元 テクニカルな部分で言うと、日本語の表現に困ったときはどのような解決方法で臨まれているわけですか。

黒原 やっぱり翻訳小説も日本語で書かれた小説ということになるわけなので、日本の小説、日本人の作家を探して、近いような文章を書いている人はいないだろうか、作品はないかどうか探す、ということはよくやります。

(引用元:「翻訳文学ブックカフェⅡ」新元良一/黒原敏行 (株)本の雑誌社 P77‐78)

翻訳家にとって常套的な方法なのかもしれないが、すごく面白い考え方だなと思った。

ジョナサン・フランゼンの「コレクションズ」を訳すときに大江健三郎の「個人的な体験」を参考にしたら、フランゼンが本当に「個人的な体験」を参考にしていた、とか神がかっている。

翻訳家だけが持つインスピレーションのようなものがあるのかもしれない。

つい「他の言語を日本語に置き換えるだけの作業では」と思ってしまうが、自分たちが日本語の小説を読むときも「何が書かれているのか」を読み取り、解釈をしながら読み進めている。ましてや「他言語で書かれているニュアンスや文脈を読み取って、多くの人に伝わるような適切な文章に置き換える」となると大変なことだ。

「飛び出しナイフのハンドル(柄)が取れている」はずなのに、後の文章でハンドルが出てくる、これはどういうことなのだろうと思って、実際に刃物屋に飛び出しナイフを見に行ったというエピソードを聞くと、すごいなと思う。

飛び出しナイフのことは結局解決せず、コーマック・マッカーシー本人に問い合わせている。「黒原敏行がマッカーシーに質問している」と一人で興奮してしまった。

黒原 そう、絵まで描いてくださったんですよね、マッカーシーが。(略)で、しかもその絵が、四角く描いてピッとか略図じゃないんですよね。(略)

まあ、親切だろうという見方もあるだろうけども、きっと好きなんだろうと思うんです、こういうものの世界、クラフトの世界っていうか。それは作品にも出てると思うんです。(略)

でも、比喩が書いてあって、これって昔の文学作品にソースがありますかみたいなことを訊くと、「ノー」とひとこと。

新元 それはぶっきらぼうに。(略)

黒原 ええ、作品の解釈とかそういうことは一切。

新元 それはどうしてだと思われますか。

黒原 やっぱり作品外で説明するのは無理だと。(略)

新元 それをわかりたいんなら本を読んでくださいということになるんでしょうね。

(引用元:「翻訳文学ブックカフェⅡ」新元良一/黒原敏行(株)本の雑誌社 P83‐85/太字は引用者)

普段は自分の好きな作品でも作者にはそれほど興味を持たないけれど、これを読んだときは嬉しかった。

自分が想像していたマッカーシーは、まさにこういう人物だったからだ。

自分の作品の解釈を興奮して喋りまくるような人でも一向にかまわないんだけど(作者と作品は別物と考えているので)、それでも「ああやっぱり作品のことを訊かれたら、『それはもうぜんぶ書いたから』と言う人だった」というのが嬉しかった。

「完成した作品を読んでもらって、それで伝わらなければ仕方ない」という潔さというか硬質さがいい。

翻訳家としては「じゃあ、自分が解釈した通りでいいだろう」という訳にもいかず、他の人の意見を聞いたり調べたり、何度も読み込んだり大変なんだろうけれど。

時事関係や会話はともかく、文学作品に関してはAIに任せるわけにはいかず、むしろこれからもっと翻訳家の役割が重要になってくるのではと思う。

そういう重要性が共有されて、翻訳界がある程度のクオリティを保って残ってくれるかな、とちょっと不安な部分がある。

海外作品を読むにあたって、読者にとって翻訳は重要だ。

少なくとも自分は、同じ作品なのに翻訳によって受ける印象がまるで違うということがよくある。

「ミステリ絶対名作100」において、池上冬樹がレイモンド・チャンドラーの作品の翻訳について問題提起をしている。

瀬戸川 池上さんの問題提起は、昔から一部のミステリ・ファンの間でささやかれていた話ですね。

チャンドラーといえば清水俊二訳が決定版で、フィリップ・マーロウは優しくて孤独でロマンティックな正義の騎士というイメージがあるけれど、実はそれは清水訳が作り上げたイメージで、必ずしも正確ではない。

原文は減らず口の目立つヤクザな私立探偵であって、田中小実昌訳のムードが正しい。(略)

松阪 「おれ」は小実昌さんだけじゃない? 「おれは殴った」とは書けるけど、「わたしは殴った」とは書けないとどこかで書いていましたね。(略)

瀬戸川 ただ、清水さんの弁護をするわけじゃないけれども、時代状況を考えてみると、「おれ」という一人称は日本語の文体には存在しなかったんですよ。

(引用元:「ミステリ絶対名作100」瀬戸川猛資編 新書館 P72-73/太字は引用者)

申し訳ないが自分も清水訳はまったく合わず、「名作だと言われているけれど『長いお別れ』はあまり面白くない」と長年思っていた。村上春樹訳の「ロング・グッドバイ」を読んで、初めて「こんなに面白かったのか」と驚いた。

日本でチャンドラーが人気なのは、清水訳の功績が大きいとよく聞くので、仮にここで言われていることで当たっているとしても、清水俊二の功績が否定されるわけではないと思う。

言葉は時代が進むにつれ変化していく生き物のような部分があるので、ある程度評価されている作品でも一定期間が過ぎたら新しい訳を出す、というのが妥当なのかもしれない。

逆に「キャッチャー・イン・ザ・ライ」と「ライ麦畑でつかまえて」では、1960年代に出版された後者のほうが好きだ。

村上春樹の「対社会に対する姿勢というよりは、自己との向き合い方を描いた話」という解釈は同感だ。

それでも「ライ麦畑につかまえて」のどこか他人を小馬鹿にしたような感じがあるホールデンのほうが、自分の中の「ホールデン像」にピタリと合う。「キャッチャー」のホールデンはちょっとピュアすぎるイメージがある。

「チャンドラー論争」でもテーマとして上げられていた一人称問題。特に男の登場人物は「おれ」と「ぼく」と「わたし」を変えるだけで、読み手が受ける印象がだいぶ変わる。

村上春樹も「おれ」と「ぼく」のあいだの一人称が欲しいと書いていた。

自分は「八月の光」や「蠅の王」を旧訳を読んだあと黒原訳を読んだが、他の訳よりも現代の読者の読みやすさを重視している姿勢(そして実際に読みやすい)ところからファンになった。

翻訳というのはもちろん原文をそのまま日本語に移すのが理想的だが、この小説の場合、ところどころ抽象的だったり、極端に省略的だったり、おぼめかしかったりして、直訳に近い翻訳だと読む人の頭が靄に包まれてしまうことがある。

まさにそこが魅力的で、曖昧なところは日本語でも曖昧にして、喚起力の高い訳文をつくるのが筋ではある。(略)

直訳するといっても、詩的も美しい曖昧さを持つと同時に含意を正しく伝えられる訳文をつくるのは至難のわざだということもある。

そこでこの翻訳では、晦渋な箇所は通常よりも意訳の度を強め、注釈を訳文に織り込むような形でなるべくわかりやすくするように努めた。(略)

小説にも若干方針の異なる翻訳があってもいいのではないかと思う。

(引用元:「八月の光」訳者あとがき ウィリアム・フォークナー 黒原敏行訳 P759 光文社)

ただそれは決して、「読みやすさのみを重視している」わけではなく、ひとつひとつの物事、文章や語句のひとつまで納得がいくまで調べたり、著者とやり取りしたりして解釈を積み重ねたうえで、適切な訳文を選び出しているのだ。

翻訳家にとっては当たり前のことなのかもしれないが、「すごいなあ」とたかだか20ページほど書かれただけの仕事のやり方に感心しっぱなしだった。

こういう仕事に支えられて、他の国他の時代に書かれた作品が読めるのだなあと思うと、今まで以上に海外作品に愛着がわきそうだ。

(余談)

①「翻訳文学ブックカフェⅡ」は2007年の本なので、「『ブラッド・メリディアン』と『チャイルド・オブ・ゴッド』は私じゃなくても誰かどこかが出さなくてはならない作品だと思う」と書かれていると、「出していますよ~」と感慨深い。

②個人的には一人称視点で地の文まで「おれ」だと、主張が強すぎる気がする。日本語の一人称視点の創作も「ぼく」と「わたし」ほど「おれ」が思い浮かばないのは(会話文での一人称が「おれ」の人物でも)そのせいかなと思う。

叙述トリックだと一人称がトリックの一部分になっている場合もあるので、たまに見かける。先日読んだ「修羅の家」(ネタバレ反転)がそうだったなあ。

③「原作で描かれていることを、誠実に読み手に伝えてる」という姿勢を前提として、それでも翻訳家の解釈が入る(入らざるえない、もしくは思い切って入れてみる)という意味では、自分の中では翻訳と漫画化、アニメ化は似ている面がある。

いくつかバージョンがあったほうが、個人的には色々楽しめてありがたい。